集裝箱建筑改造:一種可持續建筑的發展嘗試(1)

2013年4月9日

TRANSFORMATION FROM CONTAINER TO BUILDING: AN ATTEMPT OF THE SUSTAINBLE BUILDING DEVELOPMENT

摘要:廢舊二手集裝箱的建筑改造為港口空箱堆積問題提供了一個解決思路,近20年來設計師的關注使集裝箱建筑更具設計內涵和美感。居住類集裝箱建筑價格低廉,獲得中低收入家庭青睞,并逐步由個性化設計走向專業化體系。公共類集裝箱建筑最大限度地體現了集裝箱建筑的可持續,并連接了全球的集裝箱制造產業。中國近年來在集裝箱建筑方面積極嘗試,正在此領域開辟新的市場。

Abstract: To certain condition, transforming containers to buildings solve the problem of mountains of disused container on the harbour. The renovation consists of two parts: residential building and public building. The former has developed individual design to professional system, so building construction cost is lowed down. The latter makes it possible to mobile building through global transportation network. China is opening up a new market of the sustainable building development.

關鍵詞:集裝箱建筑改造,可持續,標準化

Key words: Transformation from container to building, Sustainable, Standardization

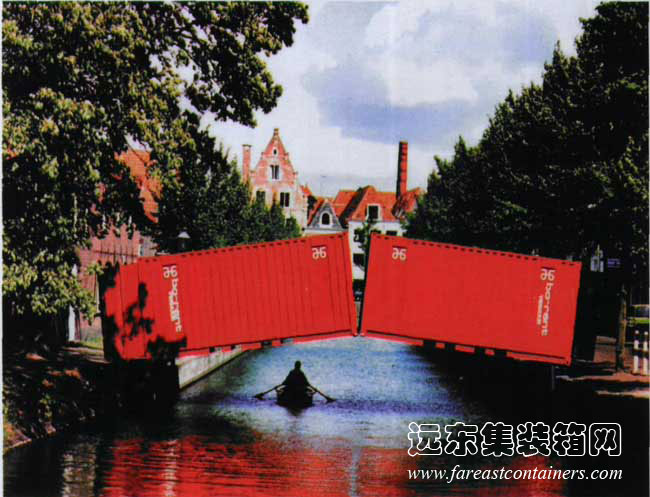

集裝箱,是具有一定強度、剛度和規格的大型裝貨容器。1921年最早出現在美國紐約鐵路運輸總公司,1929年英國開始海陸直達的集裝箱聯運。直到1956年美國人馬爾科姆?麥克萊思用“理想X號”油輪運輸58個鋁制集裝箱,它才開始在世界范圍內大規模使用。而當今與計算機網絡結合的集裝箱運輸更是世界經濟的生命線。在“理想X號”首航半個世紀之后,每年有約3億只集裝箱在全球流轉,其中26%是從中國發出的。但東西方貿易失衡也帶來了社會問題,據《日本經濟新聞》報道,2005年亞洲地區發往美國的集裝箱數量達1288萬,而返回數量為454萬,800多萬個差額難以完全消化。閑置在歐美港口的空箱堆積如山,若空箱運回則會付出巨大成本;于是,將廢舊二手集裝箱改造為建筑也就成為解決該問題的有效嘗試。改造初期,物美價廉的特點使得廢舊二手集裝箱建筑多出現在港口碼頭,建設工地。港口后勤區緊鄰集裝箱碼頭,其輔助設施,如貨運公司辦公室、食堂等,可就地取材,用空箱搭建。建設工程短則數月,長則數年,其配套宿舍也要隨工程結束而拆去。集裝箱建筑正好滿足臨時性要求,便于拆除、運輸。這一階段的箱體改造往往因陋就簡,僅添加門窗,鋪設地板等滿足基本生活需求。1990年是一個轉折點,藝術家盧茨?德勒(Luc Deleu)在荷蘭霍恩市河流上架設了集裝箱橋(圖1):兩個6m紅色的集裝箱成一定角度對接,另一側底邊各自支撐在岸邊的楔形基礎上,構成最簡潔的拱橋,橋上可供行人穿行兩岸,橋下允許劃船自由通過。自此,集裝箱建筑更具設計內涵和美感,吸引了更多設計師的關注。

1.集裝箱的居住類建筑改造

集裝箱體尺寸與建筑房間接近,長度主要是6m和12m兩種,高度約2.5m,寬度2.4m。但室內高度偏低使得集裝箱多用于居住類建筑,如單體住宅、集合住宅或是旅館、宿舍。而且6m舊箱1000美元的低廉價格也使得集裝箱住宅得到低收入家庭的青睞。

1.1 個性化設計

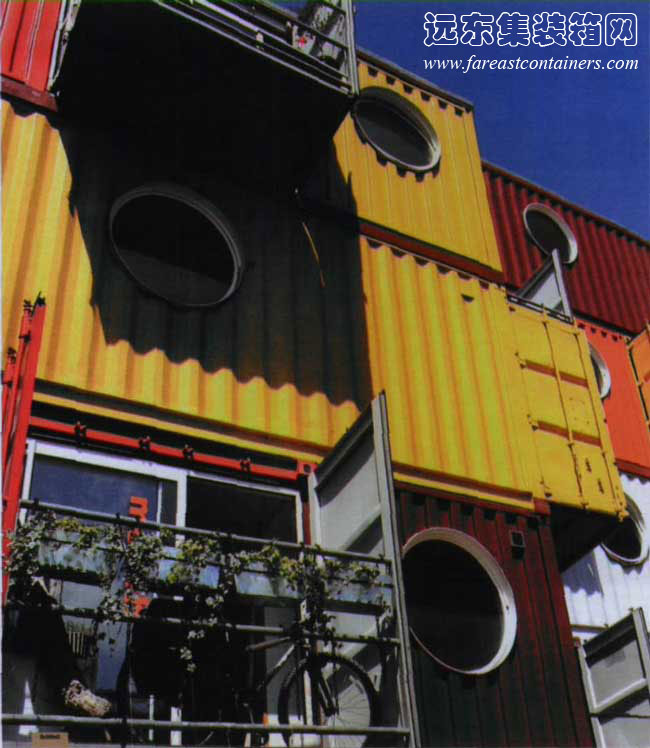

設計師初期往往追求工業產品的金屬感,突出個性化設計。1996年美國Lot/ek公司的兩位意大利設計師阿達?托拉(Ada Tolla)和朱塞佩?里格納諾(Giuseppe Lignano)設計建造了古茲曼住宅,坐落在一個舊建筑屋頂上。斑駁的墻面,冰冷的水塔沒能提供良好的周邊環境,但該住宅以同樣的不修邊幅作了回應:兩層箱體疊放一起,上層裸露箱體外框,突出銹蝕痕跡;室內黑色金屬水管也暴露在外。屋面、露臺上滿眼綠色植物卻也帶來了生氣。2001年,英國城市空間管理公司(Urban Space Management)在倫敦泰晤士河附近完成“集裝箱城”一期項目(圖2),回收20個廢舊二手集裝箱建造了12戶的多層集合住宅。紅色箱體鮮艷奪目,立面圓窗使人聯想到輪船艙體。2002年,該公司進行的二期項目改造了30個舊二手集裝箱。箱體交錯搭接,采用紅黃白等幾種純色,立面延續了圓窗風格。這是新世紀第一個用集裝箱建造集合住宅的案例,因成本低廉而適合中低收入群體居住,一套住宅的月租金僅100鎊。2007年,美國建筑師彼得?迪馬利亞(Peter Demaria)在雷東多海岸住宅設計中將廢舊箱體與傳統木結構結合,建造出獨具特色的高檔別墅,獲得當年美國AIA建筑改造設計獎,這標志著集裝箱建筑已獲得專業領域的高度認可。2007年,美國設計師亞當?迦爾吉(Adam Kalkin)的“按鈕房屋”出現在意大利(圖3)。設計理念是將住宅內臥室、浴室、廚房等區域完全包容在一個箱體內。床鋪、桌椅等器具固定在壁板上,利用液壓動力裝置升起或降低壁板,擴大了生活空間。

1.2 專業化體系

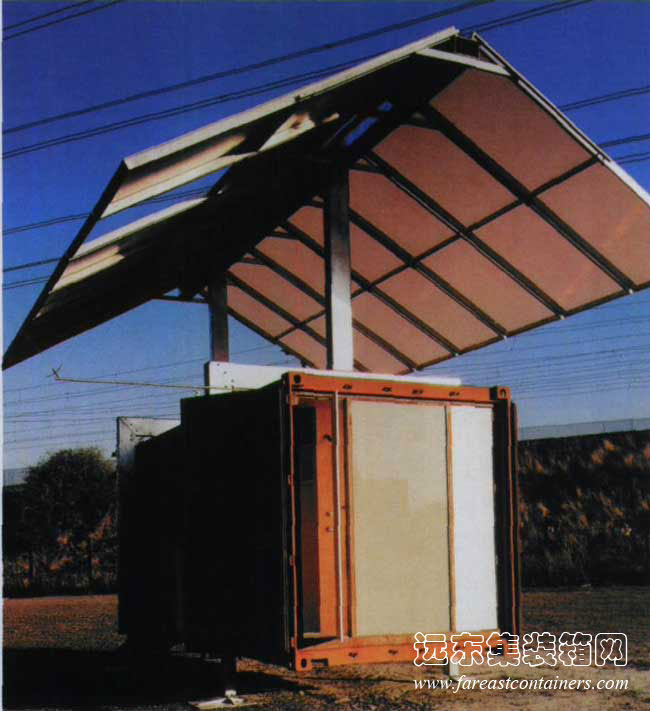

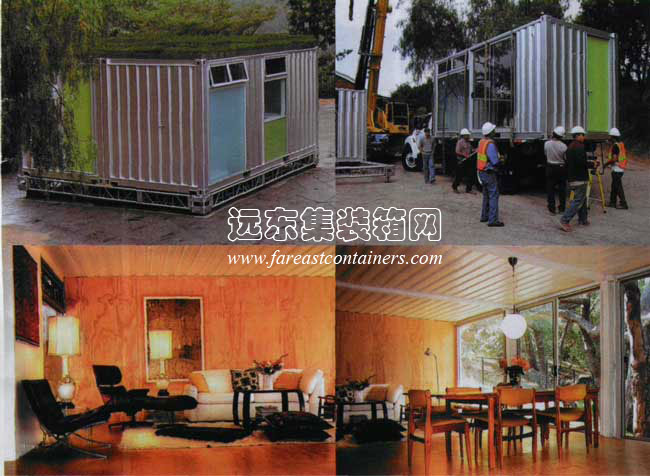

1995年,建筑師Sean設計的“未來屋”(future shack)是可移動式救災屋的原型(圖4)。由一個20英尺舊二手集裝箱、一對鋼托架、雙坡屋頂和入口坡道組成,用于隔熱的坡屋頂可安裝光電板以提供所需能源。室內設計極為緊湊,廚房用具、衛浴設施做到最小尺寸,依靠桌面、床板的折疊與打開完成了客廳與居室的空間轉換。“未來屋”兼顧救災物資運輸和災民臨時居住兩大功能,開創了集裝箱用于災區臨時建筑的先河,同時也為隨后集裝箱住宅產業化打下伏筆。近10年內集裝箱居住建筑逐步由個性化設計走向專業化體系。2008年 Travelodge集團在英國倫敦建造全球第一家可回收式酒店(圖5),采用集裝箱打造酒店主體,方便未來整體拆卸加以利用。酒店客房為特制集裝箱,尺寸為5m×3m和6m×3.5m,是倫敦“弗巴斯系統”公司設計專利。酒店施工比傳統周期縮短25%,成本減少10%。美國IC Green公司以集裝箱住宅為主打產品,推出了從30m2標準間到擁有4間臥室和庭院的豪華別墅的6種住宅戶型(圖6)。全部采用6m標準集裝箱進行組合,客戶選擇后預制化生產:在工廠加工完成后,由貨車送到目的地再進行裝配,保證了大規模、高質量的快速生產,減少了傳統現場作業的環境污染。類似這樣的專業化公司在美國不斷涌現,如邏輯家(Logical Home)公司推出的集裝箱與其他結構混合型的住宅、Hybird Seattle公司推出的“Cargotecture”住宅體系等。與初期的個性化設計不同,專業化的集裝箱住宅公司不再受限于某一特定客戶或特定地點,主要考慮消費群體的共同需求而制定住宅設計方案。為減少生產成本、謀求競爭力,各公司首先制定一個住宅范式,再由此衍生多種類型供客戶選擇。隨著大眾對此類住宅的逐步接受,其審美標準也從粗糙走向精致,廢舊箱體被粉刷一新或被其他材料包裹。

相關內容:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱論文文獻